A arte brasileira e a crise de representação

Publicado em: 07 de julho de 2017http://revistazum.com.br/colunistas/crise-de-representacao/

Muito se tem falado no Brasil, com especial ênfase a partir de 2013, sobre estar-se vivendo uma crise de representação. Crise que não é somente política no sentido estrito do termo, e que não diz respeito apenas ao distanciamento cada vez mais evidente entre os gestos e as falas encontrados na vida comum e os gestos e as falas achados no parlamento ou nos gabinetes de prefeitos, governadores e presidentes. Crise de representação que tem a ver com o reconhecimento, cada vez mais difundido, de que as maneiras com que usualmente se traduz o mundo em imagens, sons, formas, escritos e gestos não são mais capazes de compreendê-lo para nele atuar – quer na sua manutenção como está ou, então, para mudá-lo. As evidências mais próximas dessa crise são os variados levantes que ainda agora ocorrem no país, tendo como contraparte propositiva uma ênfase difusa em práticas micropolíticas. Parte da mídia também parece atônita com a própria incapacidade de acompanhar o que ocorre, sendo sucedida, mais e mais, pela emergência de novas formas de gerar e compartilhar conteúdo sem as amarras da imprensa convencional. Nas universidades, como resultado do novo perfil social e racial das políticas de cotas na última década, questões nunca antes postas em relevo estão sendo formuladas, forçando cursos e currículos a se adequarem a algo que antes não lhes concernia ou a que não lhes parecia ser importante o bastante para constar do corpus acadêmico.

Algo também parece estar definitivamente acontecendo nas artes visuais no Brasil. Uma movimentação que talvez não tenha ainda uma aparência definida ou coesa, e que talvez não seja mesmo o caso de ter. Mas que certamente responde, a seu modo – no que lhe cabe e no que lhe é possível –, a esse desmonte das equivalências entre vida vivida e formas de representá-la que por tanto tempo pareceram seguras e adequadas. Diante desse quadro instável, parece ser necessário explicitar, mesmo que em seus traços mais básicos, o que está em jogo nas produções recentes de vários artistas que têm buscado enfrentar, cada um à sua maneira, essa situação de descompasso entre a realidade e sua tradução no campo do sensível. Em particular, discutir o sentido último de a arte representar o mundo de maneiras distintas das legitimadas; de figurar o lugar em que se deseja viver no futuro, na medida em que esse lugar projetado é diferente do mundo existente agora. Parece ser preciso, por fim, atentar para a potência que a arte embute de não somente resistir ao que aí está e antecipar o que pode vir, mas de algum modo participar da invenção desse lugar que ainda não há.

De início, é preciso lembrar que qualquer produção artística está sempre ligada, com menor ou maior evidência ou consciência, aos lugares e aos tempos vividos por seus autores. Aquilo que é inventado pelos artistas, ou mediado por suas subjetividades, sempre deixa transparecer, como sintoma ou como análise, a situação e o contexto específicos que lhe serve de chão e calha. São criações que estabelecem e que reiteram, a cada ambiente e a cada momento, um conjunto de pistas e de vestígios que desenham maneiras singulares de estar no mundo, próprias a uma dada comunidade. É nesse sentido que se pode dizer que essas criações são equivalentes sensíveis de uma determinada realidade e se configuram, portanto, como práticas de representação. Equivalentes sensíveis que podem assumir o formato de um filme, de uma instalação, de uma música, de uma coreografia, de um poema, de uma fotografia, de um desenho, de uma performance ou de um romance que, depois de criados, são oferecidos a qualquer um. São práticas artísticas que contribuem para delimitar aquilo que é visto, dito e plenamente entendido em conjuntura social específica, estabelecendo o que o filósofo Jacques Rancière chama de uma “partilha do sensível”.

Esse comum representado pela arte não abrange, entretanto, tudo e todos que supostamente pertenceriam, a cada momento, a determinado agrupamento identitário ou mesmo geográfico. Não abrange todas as equivalências sensíveis que seriam possíveis de ser feitas como representações de uma realidade inscrita em tempo e lugar determinados. Da mesma forma que aquilo que é representado em parlamentos não abrange tudo que concerne a cada um dos que vivem sob suas circunscrições. De fato, nenhuma representação da realidade se confunde com essa mesma realidade, estando sempre aquém do universo representado. Toda representação é sempre e inescapavelmente um recorte de um universo mais amplo atravessado por uma irredutível diversidade; uma abstração de um todo inapreensível por ser, em certa e relevante medida, opaco ao olhar de qualquer um dentre os muitos que ali coexistem.

Diante dessa irrecorrível limitação, segue-se a imperativa necessidade de saber o que faz com que algo seja ou não contado nas representações que, apesar de limitadas, se querem fazer passar por muito abrangentes. Necessidade de definir, portanto, quais imagens, formas, sons, palavras e gestos são tomados como representantes sempre infiéis de uma realidade complexa, mas, ainda assim, considerados como seus melhores equivalentes sensíveis. Responder a essas indagações implica sublinhar o fato – tão óbvio quanto importante – de que a vida em sociedade no mundo existente é fundada em desigualdades e regida por conflitos. E se a representação de uma realidade é um recorte ou uma abstração de um todo mais amplo, em que alguns de seus aspectos são considerados e outros não, a decisão de incluir e excluir coisas e pessoas é obviamente tomada por quem tem o poder efetivo de, frente aos demais, inscrever sujeitos, temas e questões específicos como se fossem equivalentes sensíveis de um contexto mais abrangente. Nesse sentido, é possível afirmar que a representação de um certo tempo e lugar de vida que seja reconhecida e legitimada como tal é tão somente um recorte hegemônico do vivido. Recorte que ecoa os interesses e as perspectivas de quem detém o poder efetivo na vida social e política.

Ao definir aquilo que é visível, audível e compreensível para uma determinada comunidade, as práticas reconhecidas de representação definem não apenas o que importa naquele campo do comum (e o que esse campo comporta); definem também o que e quem não fazem parte desse campo e que estão, por isso, excluídos dessas equivalências da realidade. São práticas que expressam quem tem e quem não tem competência, condição ou posição asseguradas para integrar um espaço partilhado de evidências. Os recortes ou abstrações da realidade que essas práticas produzem não são, portanto, neutros ou naturais, mas sim expressões conjunturais da relação de forças que existe e opera no interior de uma dada comunidade. Relação de forças que a todo momento acolhe, mas também afasta, do domínio do sensível, ideias, assuntos e grupos sociais, tomando alguns deles como representantes da realidade e outros como, no limite, inexistentes.

Instalação O jardim adormecido [da Maré], de Rosana Palazyan, madeira, terra coletada em diversos pontos da Maré, sementes dormentes, reservatório de água, sistema de irrigação, tela de metal, lâmpadas de led, 2017. Foto de Rosana Palazyan.

As artes visuais no Brasil têm produzido (salvo evidentes exceções), ao longo de décadas, um tipo de representação em que quase não cabem os indícios das exclusões e das interdições que marcam a dinâmica da sociedade brasileira. Representação que não é, em princípio, inadequada para o contexto ao qual ela se refere e no qual ela se insere, pois termina por produzir equivalentes sensíveis de um país que aliena de si mesmo tudo que lhe parece ser incômodo, que causa atrito, que provoca disputa, que gera ruído ou que é sujeira. A avara presença, na representação que o campo artístico historicamente fez do Brasil, daquilo que é escamoteado ou esquecido na sociedade da qual ela é equivalente sensível, faz com que ela, em sua seletiva magreza, seja perversamente adequada à realidade do país.

Nada disso, porém, é coisa dada e acabada. É justamente por serem parciais e limitados – ou seja, por comporem não mais que um recorte entre outros possíveis da realidade – que os modos de representar uma dada situação estão sujeitos a constantes contestações e rearranjos, sendo, portanto, irremediavelmente provisórios. Nesse sentido, as práticas de representação podem ser entendidas como espaços de disputas abertas no campo da produção simbólica e da imaginação. Disputas para afirmar aquilo que deveria, do ponto de vista de quem quer figurar em uma dada realidade, traduzir-lhe e dar-lhe sentido sensível. E a cada vez que artistas enunciam e narram, por meio de suas produções, fatos, situações e grupos sociais que não constam nos acordos tácitos sobre como representar o mundo onde vivem, estão a promover fissuras nos consensos que moldam as maneiras de uma comunidade enxergar a si própria. Fissuras que enfraquecem o conjunto de crenças que guiam o comportamento dos membros dessa comunidade como se fossem valores imutáveis, quando apenas expressam visões dominantes de mundo. São artistas que desafiam uma “partilha do sensível” hegemônica e buscam refazê-la de modo mais inclusivo.

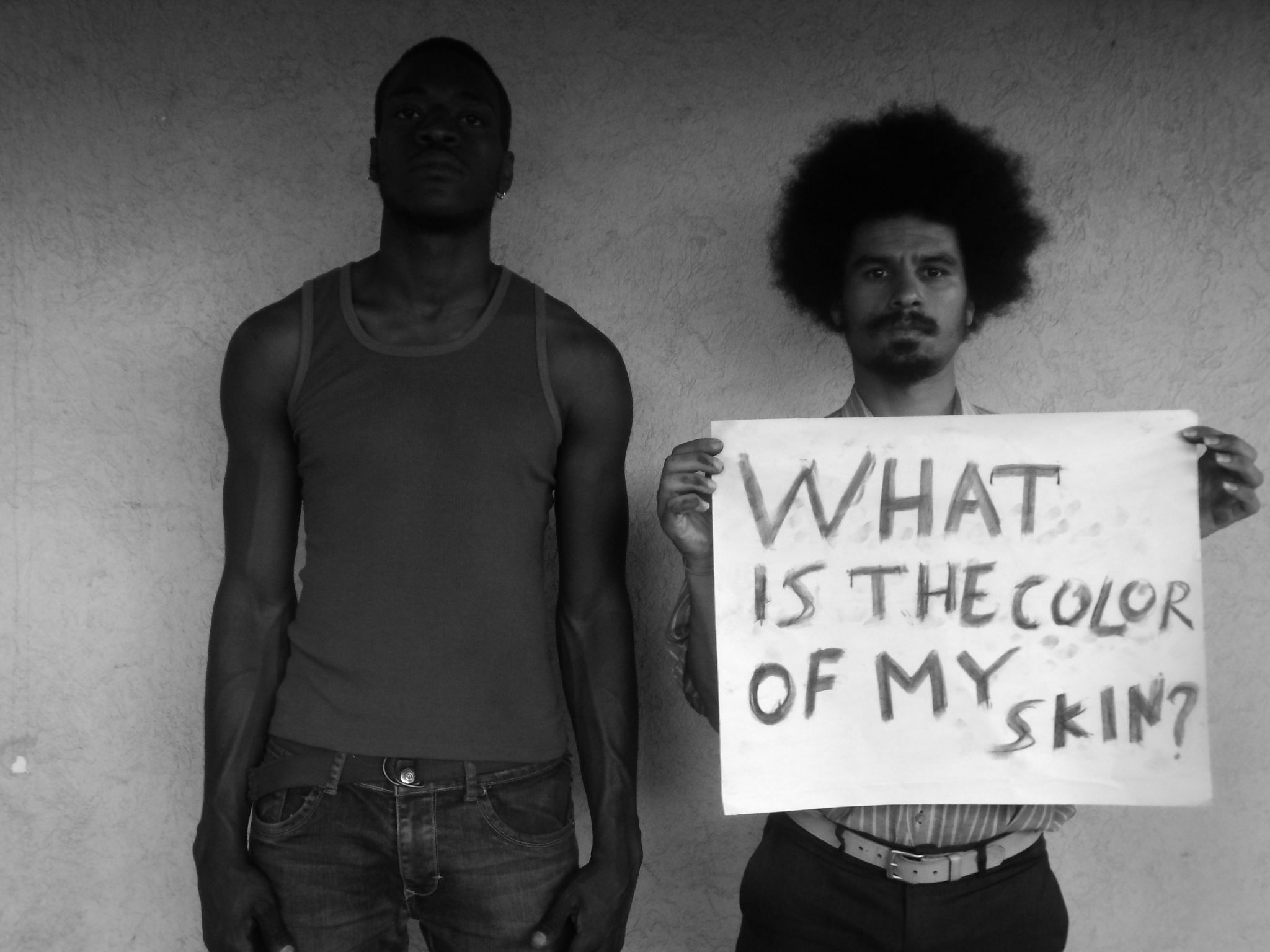

Ao se falar de crise de representação, fala-se, portanto, de uma situação em que os danos que uma dada partilha do sensível provoca ou condensa são finalmente explicitados. Situação em que se evidenciam, por vários meios, as desigualdades que moldam e que definem certo contexto social, fazendo que a alguns seja dado o poder de terem rosto e de terem fala, enquanto a outros são negados o direito à própria imagem e o de narrar suas histórias. E é diante desse entendimento amplo do que é representação e de como a arte potencialmente atua para questionar uma dada configuração hegemônica do que pode ou não pode ser figurado em um dado lugar e momento, que se pode pensar a ideia de uma arte que resiste. De uma arte que recusa a naturalização da invisibilidade social de determinadas questões, grupos sociais e entendimentos sobre o mundo. De uma arte que resiste à ideia de que as representações dominantes não podem ser questionadas e alteradas. Resistência que é entendida, assim, não como gesto passivo frente a uma força que acua, mas, paradoxalmente, como postura ativa de transformação.

Falar de uma arte que resiste é, nesse sentido, falar de uma arte que faça uma representação das sobras. Que engendre uma representação da realidade que seja capaz de nomear danos impostos a segmentos da população de um dado lugar e tempo. Que crie equivalências sensíveis para aquilo que é representado, paradoxalmente, somente como ausência e falta, dando-lhe, ao contrário, a condição de parte. Falar de uma arte que resiste significa, no Brasil, falar de uma representação da realidade que aponte e individualize os excluídos da dinâmica social, econômica e política do país. Representação ancorada em práticas artísticas que, como sugere o filósofo Georges Didi-Huberman em outro contexto, por vezes expõem o outro para que este outro fique menos exposto a uma situação de vulnerabilidade. Para que deixe de estar exposto ao desaparecimento e possa, eventualmente, expor-se a si próprio, saindo da sombra arriscada da invisibilidade social. A arte tem essa capacidade de gradualmente encurtar as distâncias entre o que é efetivamente representado em uma comunidade e tudo o mais que há a ser representado ali, valendo-se para isso de práticas mais heterogêneas e ruidosas. Mais confusas, divergentes e complicadas; assim como a vida. Essa é uma maneira de a arte resistir contra a manutenção do que aí está. De resistir ao momento político presente e de não naturalizá-lo.///

Moacir dos Anjos é crítico de arte. Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, foi curador da 29ª Bienal de São Paulo em 2010. Publicou ArteBra Crítica: Moacir dos Anjos (2010) e Local/global: Arte em trânsito (2005), entre outros volumes e ensaios em livros